文/丹尼尔·罗森伯格(纽约)

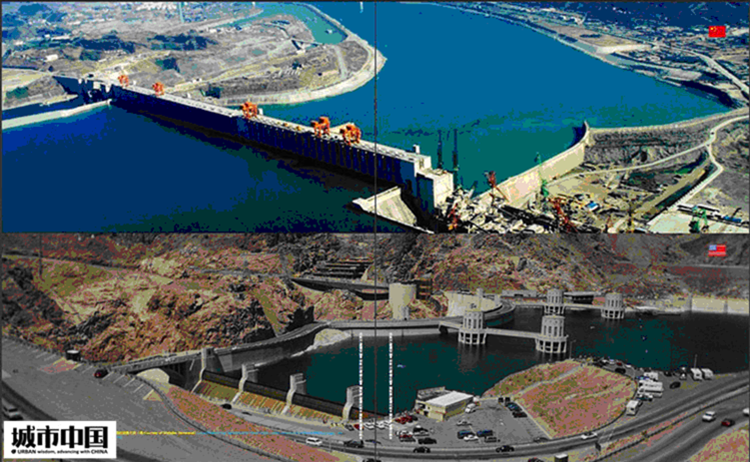

胡佛大坝是一个用语言难以描述的奇迹。晨光里,它宛若自科罗拉多河中升起,在抵达天际之时舒展开自己的身体;夜晚,又像光幕般徐徐降下,沉默、平静、庞然屹立。

不过,直到结束,大坝也不为种种期望所动。这儿充满了符号和文字。这里有雕像、浅浮雕、铭牌与标识;数十行关于天文学和光谱学的记载以黄铜字母镌刻在黑色闪长岩广场上;还有为“后人”保存的历史纪年表,纪录了金字塔建造的年代,当然还有这座大坝为年表贡献的光荣“瞬间”。

技术本身是一种永恒而普世通行的语言,大坝的设计者深受这种想法的蛊惑,大坝的设计便通过百种途径表达了这项雄心。在回应对自身工作的质疑时,有一位建筑师将自己比喻为美国现代主义诗人格特鲁德·斯泰因(Gertrude STEIN)。他解释说,建造大坝不是修建而是启示。结构以其具体特性表述了观点。大坝就是大坝,或许斯泰因会这样说。若有大坝如是,必是胡佛大坝无疑。

大坝非常雄美:很早以前就有许多游客涌往黑峡谷(Black Canyon)俯瞰观察工地现场。仅1934至1935年间,就有75万旅客前来看它。有的专程坐火车来;有的则驱车在“狭窄的泥路上跑了数个钟头,穿越了一片荒凉的内华达州”,只是为了一睹真容。不过,据一位游客说,大坝的确是一道奇观,“就是要开几周的车也值得”。

他们看到的是许多“之最”的集合:落成的时候,胡佛大坝是当时世上最高和最重的大坝;在以危险与不可预知著称的科罗拉多河上,它创造了米德湖,世界上最大的水库,以及一个全世界发电量最高的水力发电厂。如果没有大坝,就没有水源供给洛杉矶,也无法调节拉斯维加斯的气候;没有大坝,就不会有好莱坞,不会有电影,不会有纪念碑谷。

但不要被混凝土的宁静给欺骗了。即使是现在,依然有无数说辞在大坝上盘旋,溢过水闸,拐过涡轮,从水渠中喷涌而出。大坝所释放的语言流同样磅礴浩大,仿佛来自身后的巨大水库。导游们深知这点。他们知道来这儿的游客脑子里都装满了关于大坝的故事。人们对于大坝有各种说法,最多的一种是,这儿埋了人。

人们普遍将大坝视作美国曾经征服并将永远征服自然的地方,也正因为此,美国人视大坝为一座坟墓。显然,真相并非如此。但传说却此起彼伏地涌现,仿佛拥有了生命。导游们发现,质疑,从建造它的那一刻开始,大坝就是舆论的热点。当水流穿过大坝的涡轮发出电流之时,也释放出各种各样的疑团。关于混凝土浇灌的质量问题,曾经因为一条裂缝而甚嚣尘上,后来又因为严格的质量审查而落幕。最大的疑团还是来自对于生态和环境的担忧,这也可能是所有与自然挑战的行为与生俱来的问题。这座足以改变地球重力的巨大水库会给中国乃至全球生态带来一种什么样的未来?从自然生态上,那些回游的鱼类和珍稀植物将会受到何种影响?从社会生态上,重庆等城市会给水库制造出什么样的污染源?起码水利专家们相信,亿万年间流淌不息的泥沙和石块会突然沉寂下来,大量锐减的泥沙会不会造成下长江下游上海附近的长江口遭受海水回流的浸蚀?人类建造大坝过度攫取自然资源的恶性案例并不鲜见,已故的清华大学教授黄万里的忠告仍然像警钟一样萦绕在人们的耳旁……

很显然,大坝带来了喜忧参半的结果,也把中国人分成了电力的乐观派和生态的悲观派两大阵营。我们不知道真相会是怎样,但种种预言却像拥有了生命一样不胫而走。也许今天的游客们在游览大坝和水库时,导游们一定会向他们介绍这个人工奇迹和它的光明的未来,不过这一定难以免除某些人心中的忧郁情绪。不过,他们所忧患的情景眼下是看不到的,日渐上涨的水平面正在把电力派的梦想变成现实。也使得舆论越来越采取肯定句的方式,看上去,没有什么能够阻挡能源、经济、发展等词汇煽动起来的狂热想象力,没有人能看到沉淀在水底的泥沙和卵石;而人们更不能像鱼一样敏锐地体会到水质的变化,也许人们只会看到水面上飘浮着塑料袋等垃圾,但最后这些垃圾很快就会变成某种日常景象,谁没见过水面上的塑料袋呢?那仅仅只是些塑料薄膜而已。

要说大坝会给中国的未来造成难以企及的影响,那么它首先所影响的是世代生活在三峡地区的人们。他们的祖辈曾经见证过许多悲苦的迁徙,或许这些原住民本身就是“湖广填四川”的大迁移的产物。三百多年前,张献忠对四川一地大屠戮的结果,是大批的原籍湖广的居民变成了四川的原住民。成家族的、而不是单个人的迁移使得故土变成一个既真切又模糊的概念。经过若干个百年以后,当他们已经牢牢地扎根在这片险峻贫瘠的山地时,又不得不为了全体人民的福利安排再次踏上被安置的道路。这是一条与祖先西来完全相反的道路,成村的原住居民被安置在远离三峡大坝的地区,他们不仅要为大坝的预期水线“腾空”了自己的家园和土地,还要重新为子孙后代塑造一个新的故乡。可是,三峡水库没有为原住民留出多少空间,大坝本身也同样没有。虽然大坝所淹没的坡地和悬崖早已空无一人,却没有留下任何值得纪念的东西。他们的历史和无数的历史遗址一道沉没在百多米深的水库湖底,静静地等待着若干个百年后考古学家的挖掘和发现。

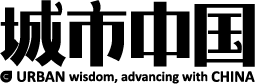

事实上,三峡大坝的工地早已变成一个人声鼎沸的城镇,这个人类有史以来最大的工程汇集了所有现代工业文明的手段,它所唤起的感叹既含义深远又自相矛盾。机械臂和推土机所要消灭的是世界上最壮观的自然景色之一,它曾经是许多传世诗篇的灵感来源;而混凝土大坝所传递的是新中国的国力,甚至也是人类在这颗星球上的力量的极致。最终,我们是要想驯服这条我行我素的雄浑大江,再把它转换成日渐增长的国力来源。在很多年以后,当大坝拦截的水流源源不断地产出的电力金子足以偿还整个大坝的总投入之时,就像“长江之水天上来”一样,大坝终于一跃为天赐之物,三峡水库也如同一个天湖,从泥盆纪到白垩纪,地质时代的鬼斧神工全部加在一起,也抵不过这个人工建造、却如同天赐一样的造物。

壮美绝伦的三峡将永远铭刻在李白的伟大诗句之中,“两岸一到大坝他们就得回答这个问题,于是他们便选择了用否定句开始介绍:没有人被葬在胡佛大坝下面。他们提供各种证据,解释混凝土是如何浇灌。不可能会有人掉下去。要是有人掉下去了,马上会被拉上来。即使没被拉起来,也会有人事后捞回来。虽然曾经在混凝土里发现过靴子,但最后却成了一个玩笑:那仅仅只是一支靴子而已。

不过大坝也确实曾让人陨命,过程却不尽相同。有的工人从悬崖坠下,有的从坝上落下。许多人被掉下来的工具或管道砸中。有些则遇到气枪走火或其他爆炸等意外。还有一些被卡车或晃动的电缆撞到。少数人触电而亡。在第一个夏季工期,有14人死于脱水。至1935年,已有114位工人在这儿丧命。但没有一个葬在大坝之下。

从一开始,人们就尝试了一切办法封存消息,但水坝如此庞大,种种话语、象征意义依然泄露了出来。大坝首要设计主题,是从比马印第安人编织篮子的方式抽象而出的模式。一部分是在向为西部历史书写了重要篇章的美国原住民致敬。但构思胡佛大坝设计方案的艺术家却另有想法。在他眼中,这些篮纹格式与大坝的工程图表间有强烈的相似性。他模仿美国土著设计风格的作品,本意是想表达一种普遍意义上的象形书写,原型与技术的融合。

大坝外部的浅浮雕上有美国土著的形象,与之并置的还有各种占尽技术优势、得以“重垦”资源者的形象。在这个混凝土群像中,“原始印第安人”形象的本意是凸显这个民族的价值,然而却没有为当代的美国土著留出多少空间。大坝本身也同样没有。虽然没有土著人葬身胡佛大坝之下,但大坝却淹没了数百英里属于派尤特族(Paiute)的领地,并让无数史前器物沉没在米德水库湖底,使得来自洛杉矶西南博物馆的考古学家在此奋战挖掘这些古代器物。

事实上,也有一些土著被雇用参与大坝工程。他们大多是阿帕契族的攀高者(Apache highscalers),在纽约或芝加哥的摩天楼建造工程中闯出了名声。就像在摩天大楼上一样,在大坝上,他们的胆识和技巧都极具传奇色彩。他们的受雇是个特例,却也反证了那条规则——全国有色人种协进会(NAACP)对黑峡谷工程现场的雇用情况进行了调查,结果显示这些阿帕契人是该项工程中直接雇用的唯一有色人种。

禁止使用黑人的规则虽然不成文,但却严重影响了雇用行为,与此同时,一项带有种族主义色彩的对外国劳工的禁令却被明确写进法规。同样又是在这里,话语穿过现代主义表面的裂隙,倾泻而出:1931年,这项工程启动的第一个夏天,每隔一天就有一名工人死亡,几乎都因炎热和脱水而致命。这促成了在沙漠中为工人建一座可居住的新城的决议。在联邦政府的规划与资助下,计划将博尔德城(Boulder City)建设为一个工业乌托邦和一剂拯救拉斯维加斯的良方。这里实行严格的种族隔离。最重要的是,这儿配备有温度调节设备,政府希望这一点可以满足美国白人,且不会有辱“劳动者卓绝持久的尊严”。

事实上,博尔德城变成了一个更为复杂的地方,超出所有人的想象。过去作为工人营地的“拉格镇”(”Ragtown”)——一张愤怒谣言的温床——在罢工中被毁掉,博尔德城取代了它,成为另一个传递美国社会怪异张力的地方,那奇异的张力竟神奇地播散到了内华达州沙漠的中央。

近年来,这些复杂故事因一场论争而无意重现世间,纷争起于30年代建坝老工人们镶在坝上的一块铭牌。上面有一条黑色的狗和单词“Nig”(黑鬼)。铭牌纪念的是一只陪伴建坝工人多年的狗,这个福神是许多言之凿凿的故事与梦幻里的主角。据老一辈人说,在30年代初,这条狗在施工现场到处巡游。他乘坐着运输车,“检查”人们干的活儿,完全无视人们需要遵守的规则。似乎在工程现场到处都能看到这只狗的身影,就好像他能穿越钢筋混凝土墙一般。甚至有些工人猜测,他可能是某种幽灵,也许是“转世的建筑僵尸”。

令许多老工人吃惊的是,1979年垦务局(Bureau of Reclamation)将狗的名字从铭牌上消去,以回应之前关于其名字带有种族歧视色彩的抗议声音,只保留了狗的照片和一块标记石头。对老大坝工人来说,这完全没有意义。他们表示,这只狗是所有工程参予者的朋友,不论黑人或白人。因此,当垦务局的工人在1979重新灌注新混凝土时,老一辈人又将名字重新划刻了上去,数年之后划痕依旧。但要辨识究竟刻了什么就很难了:特殊的回忆,备受争议的陈述,题字,涂鸦。

作为一个“转世的建筑僵尸”和话题的主角,坝上的那条狗和埋在坝下的工人何其相似。它暗中连通了不同的世界。没有工人被葬在坝下,但是却有无数故事埋在那里,镌刻在平静表面之下。

(全文见丹尼尔·罗森伯格《无人埋于胡佛坝下》一文,收入《现代主义:身体、记忆与资本》,纽约大学出版社,2001)(翻译/朱菲)