关于中国的盛世危言有过多种推测和想象,其中一种比较主流的观点认为:奥运不仅是中国现代化的里程碑,而且也是中国发展模式的分水岭。中国经济将在这个拐点后放缓,而各种过去一度隐蔽在经济增长和人口红利背后的种种危机,将以彼消此涨的方式浮出水面,中国“又快又好”的契机进取型发展将不得不向“又好又快”的危机防治型发展转型。然而,无论这些事前的危机预警或灾难想象如何耸人听闻,它们在2008年出现的形态、强度、频度、以及系统性和复杂性依然超出了所有预言者的想象:从气候变化(雪灾)到地质活动(地震),从政治难题(拉萨骚乱)到经济风险(地产泡沫),从内部动荡(股市跳水)到外部冲击(石油涨价/金融海啸),从部门失职(火车相撞)到行业舞弊(毒奶粉)等等。接踵而至的危机新闻和与奥运相关的盛世主题,已经交错结合成2008年中国传媒叙事的主旋律;而在这种悲喜交加的戏剧性背后,则是盛世与危机、高速与高风险相克相生的恒常逻辑;中国将随着自身的现代化而进入一个高效力与高风险并行的阶段,危机管理也将随之成为显学。

还就在不久前的此时,发生在大洋彼岸的911事件打开了二十一世纪危机叙事的第一页。这场全球实时转播的恐怖袭击事件显示出比好莱坞灾难片更为超现实的一面,其中最令人印象的部分在于:那抹去了资本主义世界权力地标的工具,并不是天外来客或核武器等不可思议的力量,而是日常的民用航班。这使911成为微型危机时代的序幕,危机可以通过航空(劫持)、邮政(炭疽)、水道(投毒)、网络(黑客)等日常渠道传播扩散,并成为对中心构成威胁的规模效应,而这些渠道的畅通无阻和无处不在,在作为现代化标准的同时,也带来了巨大的风险。七年后,中国腹地的512地震则从另一面展现了现代化在危机应对上的重要性:灾区在数十秒内因为交通、通信、水源、电力等基础设施的中断而成为几乎与世隔绝的孤岛,随后的营救则伴随着整个国家系统和社会资源对之的替补和抢修;而灾后重建则意味着在更长的时间内对受创地区的整体秩序重建,灾区的“再现代化”也因整个系统在危机中暴露的问题和因此催生的制度转型、而成为中国现代化进程的一部分。从911到512,现代化显示出其载舟覆舟的双刃剑效应;现代性固有的这种双重作用不仅逐渐成为人类在现代主义之后的思维主导,也正在为更有效的危机管理提供辩证的框架。

【原生与次生】

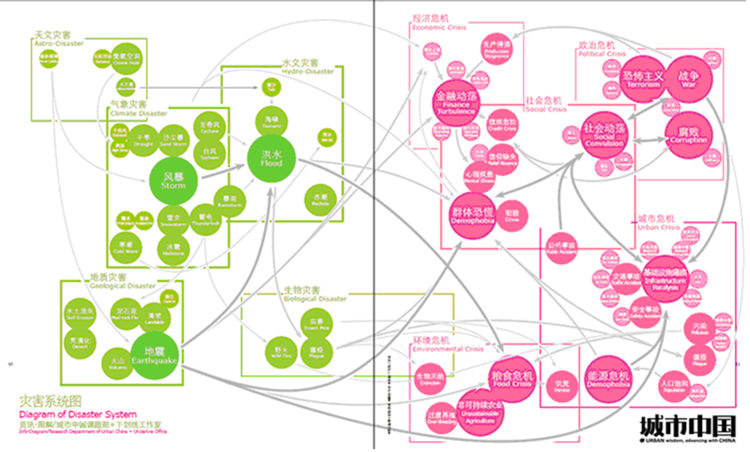

现代化的高风险在于它通过政治、经济与技术将人类社会系统化的同时,也潜在地为灾害的系统化提供了条件。灾害在总体上是一个链接了气候、生态、粮食、卫生、政治、经济、社会、网络等子系统的非线性系统,原生灾害在局部上的线性效应,将可能通过现代化提供的系统平台衍生出大量差异化的次生灾害,从而产生总体上的综合灾害效应。原生灾害只是次生灾害的导火索,而一旦引爆了次生灾害,便具有了一个非线性系统的混沌性和不可测性,从而反过来倍增了应急系统在方位与规模上的挑战。

正如温家宝总理在2008年初就指出的,国际国内的不可测因素将令决策更为困难。重大的危机和灾害通常都具有个体无法感知的广度和深度,它们永远都是在事后才被由杂乱无章的线索编织成逻辑井然的推理网络,成为一个“意料之外、情理之中”的纪实故事;而即使是这种编织,也需要结合政治家的战略思维、经济学家的慎密逻辑、科学家的专业知识和社会学家的跨学科能力,才有可能还原危机与灾害在发生时的全貌。因此,一个“未雨绸缪”的应急预案往往也是一个“草木皆兵”的全方位方案,重大危机在现代化系统中的蝴蝶效应,使得没有一个领域可以有把握独善其身;而在一个全球化平台上的危机,则有可能通过大气洋流、跨国贸易、能源管道、国际金融、外交政治或互联网络、以多米诺骨牌的方式跨界传递,从而将区域的风险全球化。全球化所结成的利益共同体,因而也同时是风险共同体;没有一个国家可以在这样危机四伏的国际环境中独善其身。身不由己,正是人类为现代化需要付出的代价。

【天灾与人祸】

任何自然灾害最终都多少会导致某种社会危机。通常,这种社会危机作为隐患早已存在,它们早已暗中降低了系统的防灾免疫能力,自然灾害只是将漏洞暴露了出来,从而以外来威胁的形态引爆了内在危机。因此,表面上常常是天灾导致了人祸,事实上则是人祸放大了天灾。天灾是自然界非线性系统在临界条件下产生的极端产物,而人祸则有着不亚于天灾的内在性和隐蔽性,个人决策的失误、机构执行的失职、团队沟通的失和、总体机制的失衡,都可能最终导致社会系统的失控。然而,相对“怨天”,“尤人”显然更容易导致社会危机。恶劣的天灾在成功的应对下能够转换成为社会凝聚力的动因,而失败的应对则可能导致人心涣散、群体恐慌或民怨四起,足以将“外患”演变为“内忧”。

人祸所导致的“尤人”性质往往以危机中的某个关键人物引咎辞职收场,即使这个人物在整个系统中只是一只替罪羊。但在更为宏观和隐蔽的人祸中,社会矛盾甚至可能像在天灾中那样找不到发泄对象,以至于这种人祸具有了“大象无形”的上帝手征。马克思在资本论中描绘的“劳资关系”在全球产业分工中因为产业链条上下游之间的跨国化而变得遥不可及;而国际游资利用浮动汇率制度在金融风暴中洗劫国民财富,更令受害者欲哭无泪。早期资本主义所经历的野蛮生长,实质上是资本的趋利性在原始积累过程中相对于避害性更为迫切、从而产生的“血和肮脏的”可见风险;而随着这种风险在全球产业分工中向第三世界国家转嫁,资本主义便能够利用其处于产业链上游的主动权,重新分配财富和风险在上下游之间的不对称比例,在第三世界血汗工厂的上游建立起一幅福利社会的乌托邦景象,以此“洗白”其野蛮血性。

体制设计上,后资本主义的福利社会最大程度地规避了个人的经济风险;然而,社会的过度福利化不过是比《摩登时代》中可笑的机械流水线更为温情而隐蔽的另一种规训。个体的任何越轨行为都将冒着失去福利的风险,循规蹈矩的必然性思维使个体在一个充斥着交通指示、行为规范、使用说明和安全警示的保险环境中,被异化成为一个只会墨守成规、缺乏临界体验的“傻瓜”:一旦其默认的常识在真实的偶然性和不确定性中被颠覆,个体的麻木就会变成内心的恐惧。后资本主义的日常危机正始于此。

【集权与网络】

中国作为一个大国的幅员辽阔和作为一个集权国家的政体模式,注定了其灾难的多样化和综合性,及其在危机治理模式上的中国特色。中国之大,令大规模天灾无法成为覆盖全国的灭顶之灾;而集权体制在全方位地调集资源和动员民众方面所具有的传统优势,以及灾时实行高度集中的抗灾模式在统筹决策方面的力度和效率,则令以“举国之力”从非灾区向灾区实施大规模援助成为可能。而从地理战略来看,中国背山面海的领土格局,维持了中国与世界之间可进可退的余地,从而有可能在全球性的危机格局中,以启动内需的方式相对独立,形成广阔腹地与漫长沿海之间的互补互助的抗灾模式。

而另一方面,决策上的高度集中同样也有着集权模式固有的风险。一个全能的政府同时也是一个全责的政府,在集中权力的同时承担起过多责任。总理于512当天亲赴震区一线指挥救灾,并直接在国务院下设统筹各大部委的抗震救灾总指挥部,一方面反映了中央政府在大灾面前的即时应变能力,另一方面,这一部门的临时性以及总理于其中的事必躬亲,又反映了一个常效的、具有同等调度权的综合性应急机构在中国的体制设计中的空缺,部级间的联席会议和联防演练便因此无法做到未雨绸缪。被称为“小国务院”的国家发改委是具有这一部门间协调功能的唯一机构;然而相对而言,这一主攻宏观调控的机构在职能上更倾向于“趋利”而不是“避害”,这意味着中央政府在应对综合性灾害方面依然存在结构性缺陷。

如果说准军事化管理的集权模式适用于危机管理初期的紧急救援,平级机构间的网络合作则适合于危机管理后期的灾后重建。中央政府与地方政府、当地企业与援建企业、不同领域的专家、迁置人口和原住民等各方面的利益攸关体之间需要就复杂的灾后问题进行广泛的协商与博弈,这一过程固然降低了决策效率,但也分担了风险,并且以鼓励参与的方式提高了微观主体自身的抵抗风险能力。在这里,中国式的集权计划模式和美国式的自由市场模式在针对不同级别的危机管理上,都采取了跨越体制的变通。美国政府在911后设立了“国土安全部”以整合原有政府机构中的相关部门,以此加强了应急管治方面的集权性;中国政府在512中实现的对媒体透明和对NGO和社会力量开放的政策,也超越了此前一贯的国家主义作风;而在最近由次贷危机引发的金融海啸中,美国政府采取的大规模干预市场政策,罕见地在西方自由市场经济中采取了东方式的计划手段。事实上,正如温家宝总理在年初提出的“患生治”:政治体制乃是一种产生于危机、并优化于危机的应变模式。危机尽管有着表面上的负面效应,却也通过将体制置入临界状态催化了它的转型,在破坏的同时完成了体制的重构。

【危机与契机】

“风险社会”被提出这一理论的德国社会学家乌尔里希·贝克形容为“文明的火山”。这一接近于矛盾修辞法的描绘展现了一种人类文明的终极造物:它有着乌托邦和反乌托邦的双重气质,是由各种局部的理性决策在总体上组成的非理性结果,由无数微观的完美结构在宏观上组成的黑洞。现代文明的进化过程也就是一个定期爆发的火山逐渐形成的过程。就像生活在环太平洋地震带上、对地震早已习以为常的日本人一样,生活在文明火山上的人类将逐渐习惯这种常态化的周期性危机爆发。问题在于,文明火山的爆发是否将随着文明与其自身危机之间“魔高一尺、道高一丈”的相互升级而愈演愈烈?人类对危机的习惯程度和应对能力是否跟得上危机升级?抑或我们的每一次升级的危机都将彻底刷新我们的记忆?我们的文明是否最终将以一次“总危机”的爆发而告终或归零?

西方文明与东方文明的重大差异之一,在于西方文明建立在以野蛮征服的“原罪”基础之上,通过科技不断战胜自然、并最终以“启示录”和“最后的审判”的末日作为文明的终点。而在东方文明中却没有类似的末日论,而是阴与阳、死与生、危机与契机之间的相生相克和相互转化。这种源自农耕文明的可持续发展观,在近现代西方对东方的胜利中被迫中断;东方文明从周而复始的环形发展轨迹,向与西方同步的线性轨迹转型,从而也被迫接受了以开放市场、自由贸易的现代化游戏规则,与西方一起被绑上了人类现代文明的火山。在这座火山上周期性爆发的战争、能源危机、生态危机、恐怖袭击和金融风暴不断以破纪录的方式刷新我们对危机的认识,同时也在残酷的利益博弈中演化出国际间组织、国家、企业、机构相互制衡的精确规则。游戏规则不断在危机中得以修正,危机的废墟上不断进行着战略重组和秩序重建。危机在旧秩序的解构中变成新秩序再生的契机,二者在福祸相依的古老辩证法中完成转化。

最终,对于中国的问题在于:我们如何将危机转化为契机?如何将废墟上的重建转化为制度性的升级?我们将如何参与游戏规则的制定?如何以我们古老的和谐理念对现代性模式中某些积重难返的方向进行修正?我们如何保持居安思危的忧患意识,并将之作为我们在不断反省中实现现代化的动力?